工学部 都市創造工学科

もっとよくしよう、

わたしが住む「まち」

工学部 都市創造工学科

もっとよくしよう、

わたしが住む「まち」

まちを守り、まちを活かすことの

できるエンジニア

私たちの住むまちには、環境問題・自然災害・少子高齢化などの様々な課題があります。都市創造工学科では、ICT 技術を活用して、高度に最適化された循環型社会の実現と経済発展を両立させた「スマートシティ」の構築に向け、都市工学をより実践的なカリキュラムに展開しています。データ分析と都市計画、構造物の耐震設計・施工、自然環境と共に永続できる未来社会の実現について、実験や演習を通して確かな知識と技術力を身につけ、SDGs が掲げる「住み続けられるまちづくり」を実現しましょう。

01

将来のキャリアに

合わせた選択学習

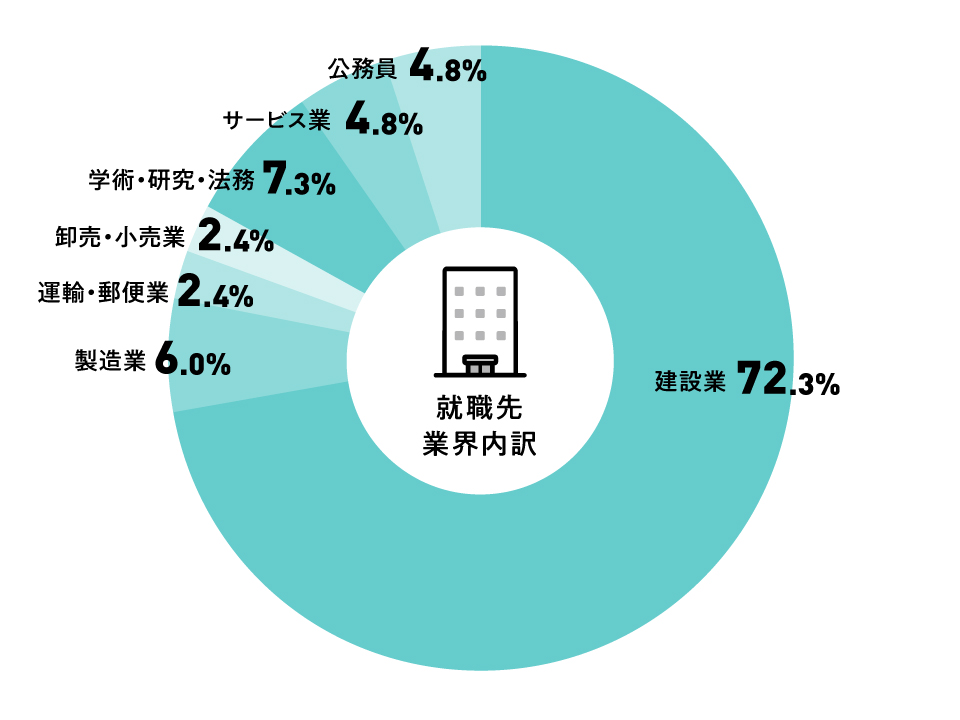

土木技術系公務員、建設コンサルタント、環境技術者など、エンジニアとして将来を切り開ける専門分野を選択して学習出来ます。近年は、建設・建築業界の就職状況は活況を呈しており、好調な就職実績となっています。

02

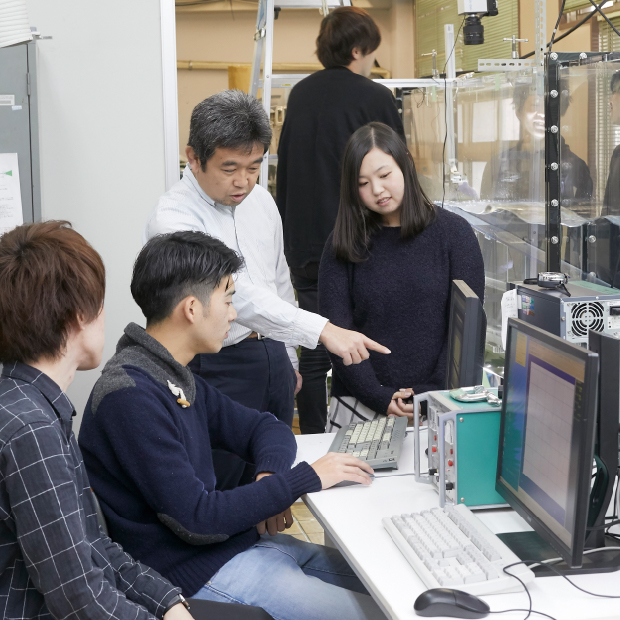

最新のICT技術を

積極導入

都市のビッグデータ解析、自然災害に対する防災シミュレーション、ICTやAIなどによる都市インフラ・マネージメントなど、プログラミングやICTといった情報技術を活用する能力を磨き、エンジニアとしての活躍の場が広がります。

03

あなたの未来実現に

全力サポート

担任制やピアサポート制の導入で、1年次の大学への適応教育から進路・就職に関する相談まで、きめ細やかなキャリアサポートを受けられます。経験豊かで専門性の高い教授陣が、一人ひとりの「学びたい気持ち」に全力で応えます。

西野 日菜子

さん

HINAKO NISHINO

ものづくりを軸に学び

多くの人と出会えた。

授業で学んだ土質力学や水理学、構造力学、建物材料などの知識を活かし、ゼミでは都市計画について学究。「バスの運行ルートにおける歩行者と自転車の安全性」をテーマに卒業研究を行いました。また、クリエイトセンターやものづくり育成プロジェクトの活動では他学科生や子どもたちと触れ合い、視野が広がりました。本学での学びや出会いで得たものを糧に、内定先の会社では、公共工事の支援業務に責任感を持って取り組みたいです。

田中 紀維 さん

KIZUNA TANAKA

まちづくりの課題から

将来まで視野が拡張。

環境・都市問題やリサイクルに関する法律など、SDGs の観点からまちづくりを学ぶ日々は新鮮でした。苦手な物理も、学習支援センターのマンツーマン指導や友人との勉強で克服できました。もともと公務員志望でしたが、キャリア支援で視野が広がり、民間企業のインターンシップに参加。本学 OB も多数勤めておられると知って、大鉄工業株式会社への就職を決めました。本学で学んだ土木分野の幅広い知識を、仕事で活かしていきたいです。

1年次

工学基礎

基礎学力の養成と技術者教育

2年次

必修学習分野

都市基盤整備のための基礎知識と技術の習得

3年次

選択学習分野

都市の抱える様々な問題とその解決策に関する知識と技術の習得

4年次

卒業研究

都市基盤整備と都市問題に関わる研究テーマ

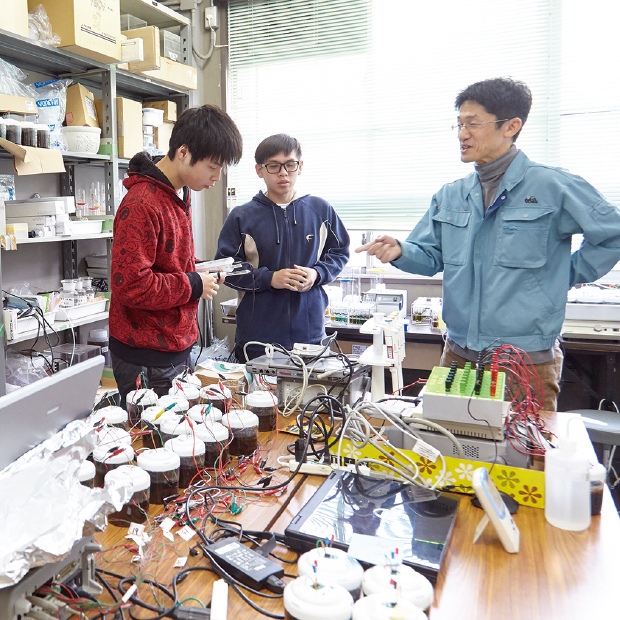

構造・サステナビリティ研究室

本研究室では、低環境負荷・循環型資源として注目されている木材・木質材料を構造物で活用するための研究・開発を行っています。素材の持つ長所・短所を理解して、工法・用途を適切に選択することにより、建築のみならず土木構造物にも普及を進めたい!

民間企業

一般社団法人近畿建設協会/ 一般社団法人パブリックサービス/ 日吉町森林組合/ 西日本旅客鉄道(株)/ 西日本高速道路(株)/ 京阪電気鉄道(株)/ 清水建設(株)/ 西松建設(株)/ 五洋建設(株)/ (株)熊谷組/ (株)奥村組/ (株)きんでん/ 大末建設(株)/ 大豊建設(株)/ ショーボンド建設(株)/ 高松建設(株)/ 大林道路(株)/ 前田道路(株)/ (株)ガイアート/ (株)錢高組/ 東洋建設(株)/ 飛島建設(株)/ (株)不動テトラ/ 大日本土木(株)/ 真柄建設(株)/ (株)ガイアート/ 青木あすなろ建設(株)/ ライト工業(株)/ (株)淺沼組/ 佐藤工業(株)/ 川田建設(株)/ 大鉄工業(株)/ (株)ハンシン建設/ 南海辰村建設(株)/ (株)弘電社/ (株)竹中土木/ 積水ハウス(株)/ (株)一条工務店/ 東建コーポレーション(株)/ 大東建託(株)/ クリアウォーターOSAKA(株)/ メタウォーター(株)/ (株)大本組/ (株)イチケン/ タマホーム(株)/ 旭化成住宅建設(株)/ (株)アーネストワン/ (株)長谷工リフォーム/ 日本住宅(株)/ アール・エスホーム(株)/ 西武造園(株)/ (株)阪神コンサルタンツ/ (株)アーバンパイオニア設計/ 阪神高速技術(株)/ (株)かんでんエンジニアリング/ 品川リフラクトリーズ(株)/ (株)丸島アクアシステム/ 日鉄テックスエンジ(株)/ 東京鉄鋼(株)/ 常石造船(株)/ 芦森工業(株)/ 虹技(株)/ ダイダン(株)/ (株)日本ピーエス/ 昭和コンクリート工業(株)/ (株)安部日鋼工業/ ケイコン(株)/ トランスコスモス(株)/ ダイワボウ情報システム(株)

公的部門

国土交通省近畿地方整備局/ 京都府庁/ 奈良県庁/ 福井県庁/ 兵庫県庁/ 伊丹市役所/ 井原市役所/ 亀岡市役所/ 高砂市役所/ 四日市市役所/ 新居浜市役所/ 川西市役所/ 泉佐野市役所/ 相生市役所/ 大東市役所/ 東大阪市役所/ 尼崎市役所/ 八尾市役所/ 勝央町役場

大学院

大阪産業大学大学院工学研究科都市創造工学専攻/ 大阪産業大学大学院工学研究科環境デザイン専攻/ 大阪公立大学大学院工学研究科都市系専攻/ 大阪市立大学大学院工学研究科都市系専攻

芦屋市役所

小田 有莉奈さん

YURINA ODA

進むべき道を教えてくれた

恩師の期待に応えたい

複数の企業から内定をいただいた中で市役所を選んだのは、研究室の先生に「公務員に向いている」と勧められたからです。入職後に配属された舗装工事の仕事で行き詰まった時も、学科の先生が親身に相談に乗ってくださいました。現在は水道工務課に移動し、在学中の学びを活かしながら働いています。学べば学ぶほど奥が深いと感じる毎日。とても新鮮で楽しく仕事ができています。私の性格をしっかり見抜き、後押ししてくださった先生の期待に応えるためにも、精進を重ねます。

国家資格

卒業と同時に取得できる資格

※1 教職課程の所定科目単位の修得が必要です。

※2 認定要件および所定科目単位の修得が必要です。

卒業すれば試験科目免除の特典

※3 測量士補・測量士を取得すれば、筆記試験が一部免除されます。

卒業すれば実務経験を経て資格取得

※4 測量士補の取得後、実務経験(1年以上)が必要です。

卒業と同時に受験資格を取得できる資格

※特定科目の修得が必要です。

在学中もしくは卒業後にめざしたい資格

※5 特定科目の修得および卒業後の実務経験(2年以上)が必要です。

※6 卒業後に実務経験が必要です。

公的・民間資格

卒業後実務経験を経て受験資格取得

在学中もしくは卒業後にめざしたい資格

3年次編入学制度について

都市創造工学科では、2023年春に3年次編入学を希望する方から、入試制度および入学後のカリキュラムを変更します。

教育研究上の目的

都市創造工学科は、自然と人間との健全かつ永続的な調和と共生のもとで都市創造について幅広く考えることができ、社会に与える影響力の重要性と社会的責任とを理解・自覚し、良識と高い倫理感、かつ国際的視野をもって、自主的に課題を探求し、周りにも働きかけ、自らも解決策を見出し実践することを念頭に置き、実務的な事柄を着実に遂行できる能力を修得させることを教育目的とする。

教育目標・

3つのポリシー